Photo: Michael Kibuku / PNUD Kenya

Un agriculteur d’Afrique du Nord scrute le ciel, espérant la pluie et redoute de devoir rivaliser avec les éleveurs pour les pâturages si rien ne tombe. Sur une petite île du Pacifique, des familles hésitent à prendre la douloureuse décision de quitter leurs terres ancestrales pour échapper à la montée des eaux, conscientes que leur installation plus haut dans les terres pourrait détériorer leurs relations avec les communautés qui y vivent déjà. Près des marais et des lacs asséchés du Moyen-Orient, les populations se demandent comment envisager un avenir dans un lieu où il faut se battre chaque matin pour l’eau.

Aux quatre coins du globe, le changement climatique accroît les risques qui pèsent lourdement sur la paix et la sécurité. Au lendemain de phénomènes météorologiques extrêmes, on voit apparaître dans certaines régions une concurrence pour les ressources, l’accès à la nourriture, à l’eau et aux moyens d’existence faisant l’objet de rivalités accrues. Cela peut à son tour compromettre l’état de droit, attiser les troubles et provoquer le déplacement des groupes marginalisés. Et dans les régions déjà en proie à des conflits, la capacité des populations et des gouvernements à s’adapter au changement climatique est amoindrie. Cela crée un cercle vicieux dans lequel le stress climatique et l’insécurité se renforcent mutuellement.

Plus de deux milliards de personnes dans le monde vivent dans des zones fragiles et touchées par un conflit. Pour ces personnes, le changement climatique n’est pas seulement une préoccupation environnementale, mais une dure réalité qui détermine si les familles peuvent se nourrir, si les enfants peuvent aller à l’école ou si les jeunes peuvent envisager un avenir. Ces défis ne sont pas vécus de la même manière par tous. Les femmes portent souvent le plus lourd fardeau, perdant leur emploi ou étant exposées à un risque accru de violence en cas de crise. Les jeunes voient leur éducation et leur emploi perturbés et ont plus de mal à se construire un avenir stable dans des environnements en mutation rapide. Les peuples autochtones, bien qu’ayant une connaissance approfondie des territoires locaux, sont souvent exclus des processus décisionnels. Or ignorer leurs points de vue et leurs pratiques prive les communautés de plusieurs générations d’expérience dans la gestion des terres, de l’eau et des écosystèmes, un savoir essentiel pour renforcer la résilience.

Le lien entre climat, paix et sécurité n’est pas une simple relation de cause à effet. Le changement climatique ne conduit pas automatiquement à la violence, mais il multiplie les risques pour la sécurité. Une sécheresse prolongée réduit les rendements agricoles, mais la survenue ou non d’une famine, des migrations ou des conflits dépend de l’existence ou non de systèmes équitables pour partager de l’eau, régler de résolution des différends et de soutien aux familles vulnérables. Lorsque la gouvernance manque d’efficacité ou que l’exclusion est profonde, les chocs climatiques peuvent mettre le feu aux poudres.

C’est pourquoi des solutions intégrées sont essentielles. Menée seule, l’action climatique ne suffit pas à garantir la paix, tout comme la seule consolidation de la paix ne suffit pas à protéger les populations des chocs climatiques. En revanche, combinées, elles peuvent favoriser la résilience des populations et faire progresser le développement durable.

Dans de nombreux contextes fragiles, ce sont les femmes qui vont chercher l’eau, font tourner les fermes et assurent la cohésion des foyers pendant les crises. Photo : PNUD Timor-Leste / FVC

Le Timor-Leste est particulièrement vulnérable aux inondations, sécheresses et glissements de terrain, qui détruisent souvent les infrastructures fragiles. Photo : Yuichi Ishida / PNUD Timor-Leste

Les personnes au cœur de l’action

Face aux effets du changement climatique, la meilleure façon d’agir passe d’abord par les personnes elles-mêmes. Les communautés savent où les inondations sont les plus violentes, par où les itinéraires de transhumance sont déviés en période de sécheresse ou quelles familles sont les plus vulnérables quand les ressources viennent à manquer. Lorsque leurs voix guident les décisions, les solutions ont plus de chances de perdurer. Les femmes et les jeunes doivent être au cœur de ces efforts. Dans de nombreux contextes fragiles, ce sont les femmes qui vont chercher l’eau, font tourner les fermes et assurent la cohésion des foyers pendant les crises, tandis que les jeunes peuvent être des moteurs d’innovation et de résilience à long terme.

Le Timor-Leste est particulièrement vulnérable aux inondations, à la sécheresse et aux glissements de terrain, qui détruisent régulièrement des infrastructures fragiles telles que des routes et des systèmes d’irrigation. Lorsque le gouvernement a investi dans des infrastructures résistantes au changement climatique, comme des canaux d’irrigation renforcés pour résister aux fortes précipitations, des murs de protection contre les inondations et des routes conçues pour faire face à des conditions météorologiques de plus en plus instables, l’approche a été aussi importante que les infrastructures elles-mêmes.

Grâce à une initiative soutenue par le PNUD et le Fonds vert pour le climat, des pratiques pacifiques traditionnelles telles que le Tara Bandu (code social sur la gestion des ressources) et les Nahe Biti Boot (cérémonies de négociation) ont été intégrées au processus de planification. Des groupements de femmes et de jeunes ont été pleinement pris en compte dans les consultations, afin que les solutions soient élaborées en tenant compte de la voix des personnes les plus touchées.

Ainsi, les infrastructures étaient non seulement physiquement résilientes, mais également ancrées dans le tissu social. Les communautés se sont approprié le projet, veillant à protéger les systèmes et à prévenir les conflits. Dans un seul district, plus de 2000 foyers ont été raccordés à l’eau tout au long de l’année, ce qui a réduit à la fois la vulnérabilité au changement climatique et le risque de conflits dus à la rareté des ressources.

Les marais du sud de l’Iraq ont été asséchés durant les décennies de conflit, laissant les populations appauvries. Photo : PNUD Iraq

Des coopératives dirigées par des femmes fabriquent des produits artisanaux traditionnels à partir de matériaux locaux, favorisant à la fois les moyens d’existence et la protection. Photo : PNUD Iraq

Instaurer la confiance grâce à la médiation

Même les solutions basées sur les meilleures intentions peuvent se retourner contre leurs auteurs si elles ne tiennent pas compte des tensions locales. Un forage peut affranchir de la corvée d’aller chercher l’eau, mais il peut aussi engendrer des conflits si un groupe se sent exclu. L’introduction de nouvelles cultures sans consultation peut nourrir un ressentiment. C’est pourquoi il est essentiel d’adopter une approche intégrant la gestion des risques de conflit : une démarche qui anticipe les risques, écoute les griefs et garantit l’équité.

Autrefois réputées pour leur biodiversité et leur patrimoine culturel, les zones marécageuses du sud de l’Iraq ont été asséchées au cours des décennies de conflit, laissant les communautés appauvries et les écosystèmes détruits. La hausse des températures et la baisse du débit des fleuves ont aggravé la crise.

Avec l’appui du PNUD et du gouvernement suédois, le gouvernement iraquien a entrepris des efforts de restauration combinant énergie propre et perspectives économiques. Des pompes solaires ont permis de rétablir l’approvisionnement en eau potable dans des villages isolés. Des projets d’écotourisme ont créé des emplois compatibles avec la préservation des zones humides. Des coopératives dirigées par des femmes ont été soutenues pour fabriquer et commercialiser des produits artisanaux traditionnels, favorisant à la fois les moyens d’existence et la protection.

Mais la véritable innovation réside dans la manière dont les conflits ont été gérés. Lorsque des différends ont éclaté pour savoir qui bénéficiait des zones restaurées ou des moyens d’existence, des facilitateurs et des médiateurs communautaires ont organisé des dialogues entre les tribus et les villages. Les griefs ont été exprimés, des ajustements ont été apportés et des règles transparentes ont été établies.

En deux ans, plus de 5000 habitants ont vu leur accès à l’eau s’améliorer, tandis que l’écotourisme a apporté de nouveaux revenus à des communautés qui dépendaient auparavant de l’exploitation non durable des ressources naturelles. Qui plus est, ce processus a permis de rétablir la confiance dans les institutions et de montrer que la restauration de l’environnement pouvait servir de base à la consolidation de la paix.

À mesure que les effets du changement climatique s’accélèrent, les pays sont confrontés à des pénuries d’eau de plus en plus graves, ce qui attise souvent des troubles sociaux et conflits. Photo : Michael Kibuku / PNUD Kenya

La combinaison d’images satellites et d’études menées sur le terrain par des agriculteurs et des éleveurs locaux a permis de créer une carte des points d’eau du comté de Tana River, au Kenya. Photo : Michael Kibuku / PNUD Kenya

Allier technologies et tradition

Pour autant qu’elles soient fiables et accessibles, les technologies peuvent transformer la façon dont les communautés se préparent aux risques climatiques et y réagissent. Les données satellitaires, les modèles de prévisions et les systèmes d’alerte précoce sauvent des vies, mais leur véritable puissance se révèle lorsqu’ils sont associés aux connaissances et aux traditions locales.

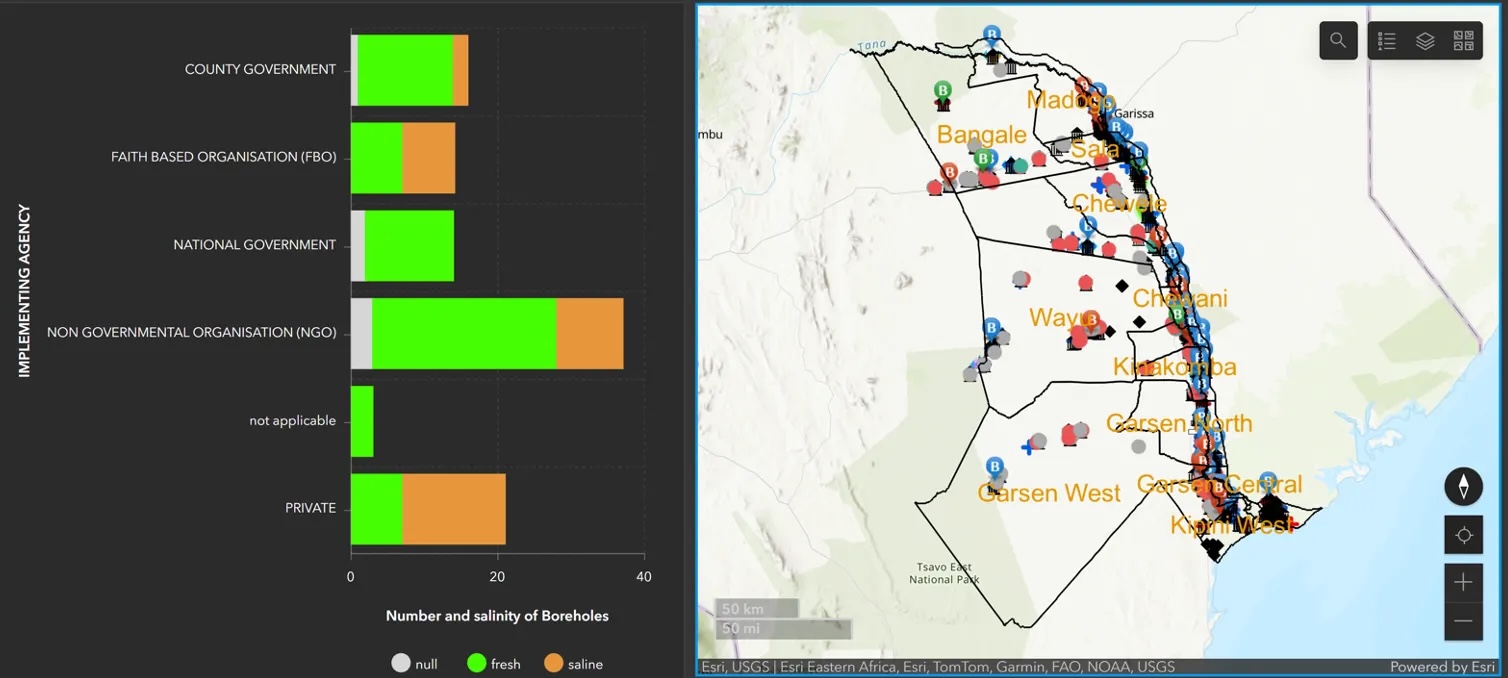

Pendant des décennies, les éleveurs et les agriculteurs du comté de Tana River, au Kenya, se sont affrontés pendant la saison sèche, lorsque les rares sources d’eau devenaient des foyers de violence. Pour y remédier, les Accelerator Labs du PNUD et les autorités locales ont travaillé avec les communautés pour cartographier chaque forage et chaque lit de rivière à l’aide d’images satellites et d’études sur le terrain. Ces cartes ont été mises à disposition lors de réunions de villages, où les éleveurs et les agriculteurs ont négocié à l’avance les itinéraires de pâturage et l’accès à l’eau.

Parallèlement, des forages alimentés à l’énergie solaire ont été installés dans les zones conflictuelles et sur des points stratégiques le long des itinéraires de pâturage, réduisant ainsi la pression sur les cours d’eau. Les anciens, les femmes et les jeunes ont tous pris part au dialogue, ce qui a été un gage d’équité et de large acceptation des règles. Le recours à l’énergie solaire a également permis de réduire la dépendance aux générateurs diesel, polluants et coûteux à l’usage.

Les résultats ont été spectaculaires : les violences entre agriculteurs et éleveurs ont considérablement diminué dans les zones cartographiées, tandis que plus de 30 000 personnes ont obtenu un accès plus fiable à l’eau. Ce qui était autrefois une source de conflit est devenu le fondement d’une coopération, illustrant ainsi comment les technologies associées à la gouvernance traditionnelle peuvent contribuer à la paix et à la résilience.

Dans les sociétés sortant d’un conflit, œuvrer ensemble à la restauration de sites endommagés peut permettre de rétablir la confiance et de créer un objectif commun. Photo : PNUD Colombie

En Colombie, les efforts de restauration des forêts ont rassemblé des anciens combattants, des peuples autochtones et des fermiers, ce qui a rétabli des relations fracturées. Photo : Angely Castaño

Restaurer la nature, restaurer la paix

La restauration des écosystèmes naturels n’est pas seulement une priorité environnementale : elle peut également être un moyen de réconciliation. Dans les sociétés sortant d’un conflit, œuvrer ensemble à la restauration de sites endommagés peut permettre de rétablir la confiance et de créer un objectif commun.

En Colombie, après des décennies de conflit armé, la déforestation a gagné du terrain dans les zones autrefois contrôlées par des groupes illégaux. Les communautés ont été confrontées à un choix difficile : se remettre à la culture illicite ou se tourner vers de nouveaux moyens d’existence.

Dans ce contexte, une initiative menée par le PNUD et le Fonds pour l’environnement mondial a rassemblé des anciens combattants, des peuples autochtones et des fermiers pour restaurer les forêts et bâtir des économies durables. Ces initiatives de reboisement ont fourni des emplois rémunérés, l’agriculture durable a réduit la dépendance à l’égard des cultures illicites et l’écotourisme a créé de nouvelles sources de revenus. En 2023, plus de 7000 hectares de forêt avaient été restaurés, bénéficiant directement à plus de 15 000 personnes.

Mais surtout, les anciens combattants et les agriculteurs locaux ont travaillé côte à côte. La protection des écosystèmes naturels est devenue une mission commune, contribuant à restaurer non seulement les terres, mais aussi les relations fracturées. La gestion environnementale est devenue un outil de réconciliation, montrant comment le respect de la nature peut rapprocher des hommes divisés par la guerre.

La marche à suivre : des solutions intégrées au service du climat, de la paix et de la sécurité

Les expériences menées dans les régions fragiles et touchées par des conflits montrent que l’action climatique et la consolidation de la paix sont plus efficaces lorsqu’elles sont menées conjointement. C’est pourquoi ces solutions intégrées, ancrées dans les réalités locales et tenant compte des voix marginalisées et de la dynamique climat-conflit, doivent être reproduites à plus grande échelle.