Résumé

- La mésinformation climatique fait référence à la diffusion, généralement sans intention malveillante, d’informations inexactes ou fausses au sujet du changement climatique et de l’action climatique.

- La désinformation climatique est intentionnellement fausse et inventée pour induire le public en erreur au sujet du changement climatique et de l’action climatique, à des fins politiques, financières ou idéologiques.

- Le déni climatique, le discours retardant l’action climatique, le blanchiment écologique et les théories du complot sont des formes de mésinformation et de désinformation climatiques.

- La mésinformation et la désinformation climatiques se propagent par des biais algorithmiques, des abus de la part d’individus malveillants et la formation de chambres d’écho.

- Dans les régions déjà soumises à des pressions environnementales, la mésinformation et la désinformation climatiques peuvent exacerber les tensions existantes et saper les efforts de consolidation de la paix au niveau local.

- La lutte contre la mésinformation et la désinformation climatiques est un effort mondial qui implique les gouvernements, les universités, les groupes de réflexion, les médias, la société civile et les citoyens.

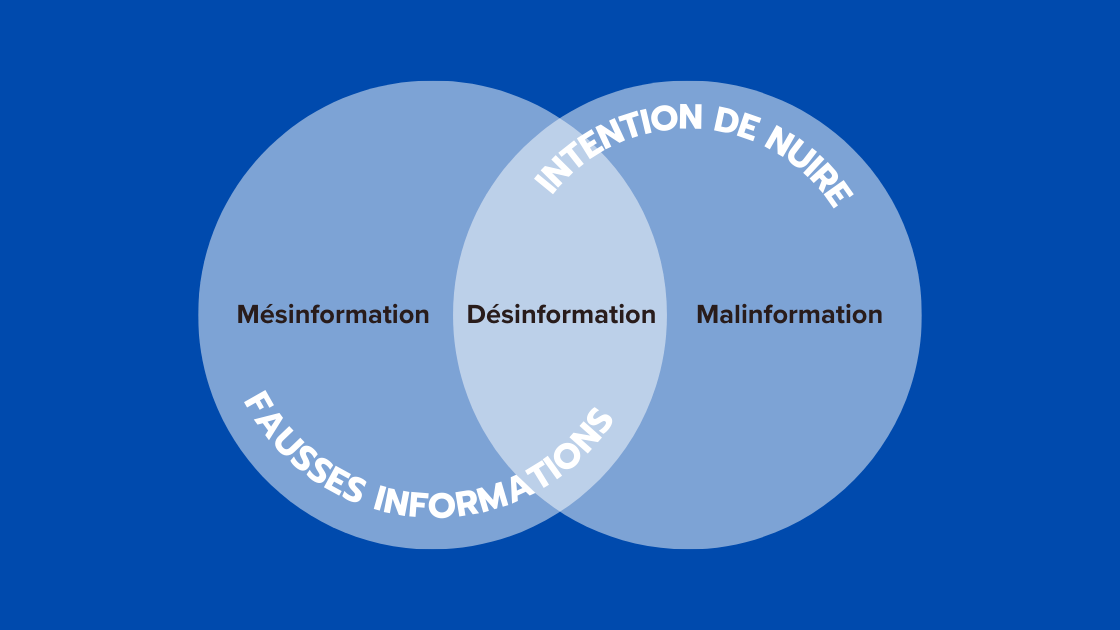

Mésinformation climatique vs. désinformation climatique : quelle différence ?

La mésinformation climatique fait référence à la diffusion, généralement sans intention malveillante, d’informations inexactes ou fausses au sujet du changement climatique et de l’action climatique. Elle résulte généralement de malentendus, d’interprétations erronées de données ou simplement de connaissances obsolètes. Certaines personnes peuvent par exemple interpréter à tort des phénomènes météorologiques à court terme, tels qu’une saison hivernale prolongée, comme une preuve réfutant le réchauffement planétaire. Même si elle n’est pas destinée à tromper, la désinformation suscite la confusion et du scepticisme à l’égard de la climatologie, ce qui n’aide pas le public à trouver des informations fiables.

La désinformation climatique est, quant à elle, intentionnellement fausse et inventée pour induire le public en erreur au sujet du changement climatique et de l’action climatique, à des fins politiques, financières ou idéologiques. Elle est diffusée par des individus ou des organisations qui ont tout intérêt à nier ou à minimiser la véracité du changement climatique et de ses effets. On sait par exemple que les entreprises de combustibles fossiles financent des campagnes qui discréditent la climatologie afin de protéger leurs profits.

Les stratégies de désinformation peuvent consister à sélectionner des données de façon partiale, à faire l’apologie de pseudosciences, ou à cautionner des théories du complot. Contrairement à la mésinformation, qui peut souvent être rectifiée grâce à l’éducation et une meilleure communication, la désinformation est plus difficile à traiter : elle nécessite des efforts ciblés pour repérer et contrer les informations délibérément mensongères qui sont diffusées.

La désinformation et la mésinformation climatiques sapent toutes deux la confiance du public dans la climatologie, retardent les réponses politiques et polarisent le discours public. Selon le Rapport sur les risques mondiaux 2024, la désinformation et la mésinformation, conjuguées aux impacts des crises climatiques et environnementales, sont les plus grands risques sociétaux à court et à long terme.

La mésinformation climatique est généralement diffusée sans intention de nuire. La désinformation climatique est, par contre, intentionnellement mensongère et cherche délibérément à nuire à des fins politiques, financières ou idéologiques.

Quels sont les différents types de mésinformation et de désinformation climatiques ?

La mésinformation et la désinformation climatiques se présentent sous diverses formes. Chacune de ces formes sert un objectif différent, mais en fin de compte, elles portent toutes atteinte à l’action climatique. Si certaines nient totalement le changement climatique, d’autres cherchent à retarder les solutions, à induire le public en erreur ou à corroborer des théories du complot qui minent la confiance dans la science et les institutions.

- Le déni climatique: Malgré le consensus scientifique écrasant selon lequel les activités humaines, comme la combustion de combustibles fossiles, sont les principales responsables du changement climatique, certaines personnes nient la réalité du changement climatique, minimisent la gravité de ses effets ou prétendent qu’il s’agit uniquement d’un phénomène naturel. Bien que le déni pur et simple du changement climatique ait perdu de sa crédibilité dans le discours dominant, il a encore le vent en poupe dans certains espaces politiques et en ligne, refaisant souvent surface sous la forme d’arguments fallacieux qui exagèrent la variabilité naturelle du climat ou déforment les données climatiques. Une forme de déni plus subtil, car implicite, s’est répandue ces dernières années. Dans ce cas, des individus ou des groupes admettent les effets du changement climatique, mais tendent à mettre en avant d’autres problèmes urgents pour justifier le retardement des mesures à prendre ou s’opposer à celles-ci. Cette approche, souvent qualifiée de pragmatique, sert en fait de prétexte pour saper l’action climatique.

- Le discours retardant l’action climatique: Les stratégies de retardement climatique reconnaissent l’existence du changement climatique, mais cherchent à entraver ou à gêner l’action. Elles contestent la faisabilité, la nécessité ou l’équité des politiques climatiques en prétendant que les mesures sont trop coûteuses ou en mettant l’accent sur les incertitudes et les conséquences imprévues. Les messages du secteur des combustibles fossiles cherchent par exemple à semer la panique du fait des pertes d’emplois et des préjudices économiques que provoquerait la transition vers les sources d’énergie renouvelables. Comme ces discours retardant l’action climatique semblent souvent plus raisonnables que le déni pur et simple, ils sont particulièrement efficaces pour façonner l’opinion publique.

- Blanchiment écologique: Le blanchiment écologique est une forme de mésinformation climatique par laquelle les entreprises ou les institutions exagèrent ou prétextent des bénéfices écologiques pour maintenir leur position sur le marché, ainsi que leur inertie. Ce blanchiment utilise généralement des images et des discours évoquant la durabilité, tels que des forêts luxuriantes, des éoliennes ou une image de marque respectueuse de l’environnement. En donnant l’illusion de progrès, ces tactiques retardent l’adoption de politiques et de règlements plus efficaces.

- Les théories du complot sur le changement climatique: Les théories du complot sur le changement climatique tentent de discréditer la climatologie, les politiques et les militants pour le climat en insinuant qu’ils font partie d’un programme caché. Ces théories tentent d’avancer des affirmations mensongères selon lesquelles : « le changement climatique est un canular destiné à accroître le contrôle gouvernemental » ou « les politiques en faveur des énergies renouvelables s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus larges pour manipuler les économies ou anéantir les libertés individuelles.

Qui diffuse la désinformation climatique ?

Compte tenu de l’ampleur et de l’urgence de la crise climatique, il peut sembler absurde que des individus ou des organisations créent et diffusent intentionnellement des informations fausses ou trompeuses à ce sujet. Cependant, les recherches montrent que la diffusion de la désinformation climatique est motivée par deux raisons principales :

- Protéger les intérêts des combustibles fossiles et maintenir un scénario de statu quo: De nombreux acteurs, en particulier au sein du secteur des combustibles fossiles et des secteurs liés, ont tout intérêt à retarder l’action climatique. En semant le doute sur la climatologie ou sur l’efficacité des solutions faisant appel aux énergies renouvelables, ils cherchent à prolonger la viabilité des combustibles fossiles et à continuer leurs activités lucratives.

- Gagner des revenus, de l’influence ou du soutien en exploitant l’économie de l’attention: Le paysage numérique récompense les contenus qui suscitent des réactions émotionnelles fortes, comme l’indignation ou la controverse. Remettre en question la science dominante ou défendre des théories du complot peut générer plus d’activité sur les réseaux sociaux, ce qui se traduit par des recettes publicitaires, une influence en ligne ou un soutien politique.

En outre, dans les régions déjà soumises à des pressions environnementales du fait des phénomènes météorologiques extrêmes et de la raréfaction des ressources, la mésinformation et la désinformation climatiques peuvent attiser les tensions existantes. Des informations et des récits erronés, par exemple sur les migrations et les déplacements dus au changement climatique, sont souvent exploités par des politiques ou des mouvements extrémistes pour accuser certaines communautés des problèmes climatiques. On entretient ainsi un climat de peur et de méfiance pouvant dégénérer en violences et en conflits. On ruine les efforts de consolidation de la paix au niveau local. Enfin, on crée des liens entre les défis climatiques et des questions plus larges de sécurité, ce qui déstabilise les populations et l’économie et compromet les mesures intégrées visant à endiguer les menaces environnementales et sécuritaires.

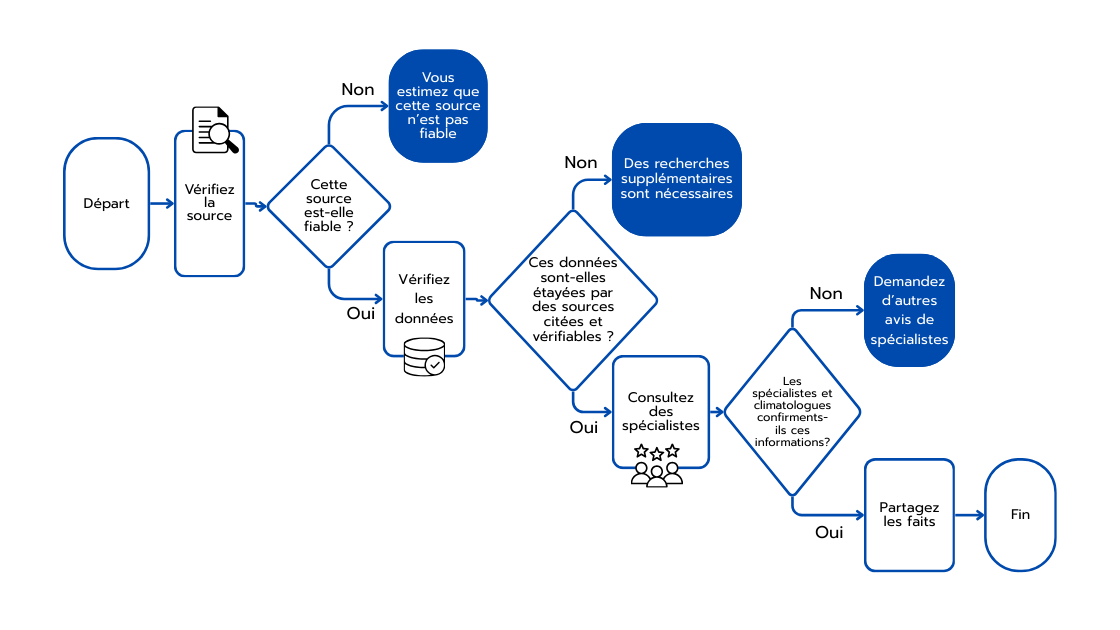

Les particuliers peuvent apprendre à vérifier l’exactitude d’une information en suivant une série d’étapes comprenant la vérification de la source, la vérification des données et la consultation de spécialistes.

Comment la mésinformation et la désinformation climatiques se propagent-elles ?

La diffusion de mésinformation et de désinformation climatiques, en ligne et par d’autres moyens, est liée aux schémas sociaux qui déterminent la manière dont nous consommons les informations et interagissons avec elles. Ces dynamiques contribuent à alimenter les récits mensongers et compliquent la rectification de la mésinformation et de la désinformation une fois que celles-ci ont bien circulé.

En tant qu’êtres sociaux, les humains tendent à nouer des relations sociales avec ceux dont ils partagent les croyances, intérêts ou origines. Les plateformes de réseaux sociaux accentuent ce comportement en recommandant de nouvelles connexions basées sur les réseaux et les intérêts existants. Ajoutons-y la tendance naturelle à se fier aux informations provenant de sources connues et c’est ainsi que se forment les chambres d’écho ces communautés en vase clos où l’on décline toujours les mêmes idées, qu’elles soient vraies ou fausses, sans jamais les remettre en question. Au fil du temps, ces chambres d’écho peuvent amplifier les clivages concernant des sujets tels que le changement climatique.

En outre, de nombreux algorithmes de réseaux sociaux sont conçus pour maximiser l’engagement. Ainsi, les contenus mis en avant vont souvent l’être sur la base des interactions passées de l’usager, plutôt que sur celle de leur crédibilité ou de leur exactitude. Cela crée un biais algorithmique, par lequel les usagers sont davantage susceptibles de consulter des contenus reflétant les croyances qu’ils ont déjà, plutôt que des points de vue pluriels ou avérés. L’effet est ensuite amplifié par le biais de confirmation, c’est-à-dire la tendance psychologique à rechercher et à approuver les informations qui confirment nos opinions préexistantes, tout en ignorant ou en rejetant les preuves contradictoires. Ainsi les contenus trompeurs ou sensationnalistes au sujet du climat peuvent-ils se propager de façon virale, surtout s’ils correspondent à la vision du monde d’un public en particulier.

Au-delà des comportements sociaux inhérents, les informations mensongères sont également diffusées activement par des entités malveillantes, notamment des robots, des trolls et des campagnes de désinformation orchestrées. Ces entités créent et amplifient délibérément des récits trompeurs pour altérer la perception du public, saper sa confiance dans les institutions scientifiques ou servir certains intérêts politiques et économiques.

En atteste la recrudescence récente des abus perpétrés en ligne à l’encontre des climatologues. Par le biais de campagnes bien orchestrées sur les plateformes de réseaux sociaux, des attaques ciblent les chercheurs en les harcelant et en les accusant à tort, afin de discréditer leur travail. Elles tirent souvent parti des chambres d’écho existantes, en mettant en avant des contenus qui sèment la discorde et dépeignent la climatologie comme du charlatanisme ou un complot. En exploitant les biais algorithmiques et la nature virale de contenus sensationnalistes, ces campagnes sèment le doute et érodent la confiance du public dans les solutions fondées sur des données probantes. Non seulement elles sapent les efforts déployés pour lutter contre le changement climatique, mais elles dissuadent également les scientifiques de s’engager auprès du public, ce qui polarise encore davantage le discours et nuit à l’action collective.

Comment lutter contre la mésinformation et la désinformation climatiques ?

La lutte contre la mésinformation et la désinformation climatiques est un effort mondial qui implique un large éventail d’acteurs, dont des gouvernements, des universités, des groupes de réflexion, des groupes médiatiques, la société civile et des partenariats de collaboration entre ces entités. Étant donné la grande complexité de la question, cette lutte nécessite des réponses multiformes. Ces acteurs jouent un rôle clé dans la recherche, la défense des politiques, l’éducation et la sensibilisation du public. Par le biais d’initiatives et de campagnes spécialisées, ils s’efforcent de relever les défis posés par la désinformation, qui nuit souvent à la compréhension de la climatologie par le public, alimente le scepticisme à l’égard du changement climatique et entrave l’action politique.

Reconnaissant que la mésinformation, la désinformation et les discours de haine attisent les conflits et menacent la démocratie et les droits de l’homme, les Nations Unies ont lancé les Principes mondiaux des Nations Unies pour l’intégrité de l’information, un ensemble de recommandations destinées à favoriser des espaces d’information plus sains et plus sûrs qui défendent les droits de l’homme, les sociétés pacifiques et un avenir durable. En outre, en novembre 2024, le gouvernement brésilien, les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont uni leurs forces pour lancer l’Initiative mondiale pour l’intégrité de l’information sur les changements climatiques, visant à renforcer la recherche et les mesures pour contrer les campagnes de désinformation qui retardent et sabotent l’action climatique.

Toutefois, la grande majorité des efforts déployés pour lutter contre la mésinformation et la désinformation climatiques sont encore principalement le fait des pays de l’hémisphère Nord. Cela biaise souvent l’orientation au profit des questions, des perspectives et des récits qui sont plus pertinents pour eux. Dans ce contexte, il est essentiel d’aider les pays du Sud à renforcer la capacité de leurs parties prenantes et institutions à lutter contre la mésinformation et la désinformation climatiques. En dotant les organisations, les communautés et les médias locaux des compétences, des connaissances et des ressources nécessaires, nous pouvons mieux adapter, du point de vue culturel et contextuel, la communication au sujet du changement climatique, ainsi que la lutte contre la désinformation climatique.

Au niveau individuel, chacun peut apprendre à éviter la mésinformation et la désinformation climatiques en suivant une série d’étapes :

- Vérifiez la source: Évaluez la crédibilité de la source. L’affirmation provient-elle d’une étude revue par des pairs, d’un média réputé ou d’un blog sans fondement scientifique ? Lorsqu’il est question de données scientifiques, leur authenticité peut être vérifiée à l’aide des bases de données universitaires et de sources évaluées par les pairs.

- Vérifiez les informations: Sont-elles disponibles auprès de plusieurs sources ? Et les faits sont-ils confirmés par les vérificateurs de faits ?

- Consultez des spécialistes: Essayez de contacter des scientifiques et des spécialistes du sujet qui puissent corroborer les informations. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est réputé pour être la source d’information la plus fiable en ce qui concerne la science du changement climatique.

- Faites circuler la vérité: Pour contrer la mésinformation et la désinformation climatiques, les messages les plus efficaces se fondent sur des données probantes, sont exprimés simplement et sont accompagnés d’exemples parlants. Faites référence à des personnes fiables et étayez vos propos par des sources crédibles, en encourageant des échanges respectueux. La répétition d’informations exactes contribue à renforcer la compréhension et la résilience du public à long terme.

En Somalie, le PNUD forme des journalistes afin qu’ils comprennent mieux les questions liées au changement climatique. Photo : PNUD Somalie

Au Monténégro, le PNUD soutient les jeunes militants pour contrer les discours de haine en ligne. Photo : Duško Miljanić

Comment le PNUD soutient-il les efforts de lutte contre la mésinformation et la désinformation climatiques ?

Le PNUD s’efforce de lutter contre la mésinformation et la désinformation climatiques grâce à une démarche menée sur plusieurs fronts : l’innovation numérique, le renforcement des capacités et les partenariats. Cela implique notamment d’élaborer des programmes et plateformes qui tirent parti de l’intelligence collective, en combinant des outils automatisés et la production participative, afin de déceler et de contrer les récits mensongers.

Des outils numériques tels qu’ iVerify et eMonitor+ combinent l’IA à la vérification humaine des faits afin de repérer, de dénoncer et de contrer les récits mensongers et trompeurs, y compris ceux relatifs au climat. Ces plateformes, développées dans le cadre de la stratégie numérique plus large du PNUD pour tirer parti de l’infrastructure publique numérique, exploitent des systèmes interopérables pour l’échange de données et l’identité numérique, soutenant la transparence et le principe de responsabilité dans l’action climatique en aidant à contrer les informations qui sapent le consensus scientifique sur le changement climatique.

Le PNUD soutient également des initiatives dispensant à des journalistes, des étudiants en journalisme et de jeunes citoyens des compétences de maîtrise des médias et de vérification des faits. En Somalie, le PNUD forme des journalistes afin qu’ils comprennent mieux les questions liées au changement climatique, leurs rapports et leurs spécificités. Au Liban, le PNUD aide les jeunes à acquérir les outils nécessaires pour reconnaître et démentir les fausses nouvelles et les discours de haine, dont les récits mensongers sur le changement climatique. Ces efforts contribuent à réduire la polarisation et la confusion souvent alimentées par des informations mensongères, en particulier dans les régions vulnérables aux campagnes de mésinformation et de désinformation climatiques.

En outre, grâce à des initiatives telles qu’ Information Integrity, le PNUD participe, au côté d’organisations de développement, de gouvernements, du secteur privé et de la société civile, à des campagnes destinées à garantir l’intégrité des informations liées aux questions ayant une incidence directe et indirecte sur l’action climatique.